脳神経外科

脳神経外科について

脳血管障害、頭部外傷、脳腫瘍を中心に脳疾患の治療を行います。診断器機はMRI(3.0T)、マルチスキャンCT、DSA脳血管撮影装置、頚部エコー、誘発電位、脳波、重心動揺検査等を使用し、確実な診断に努めております。手術は各疾患に対し行っております。また、高気圧酸素療法を脳血管障害急性期、術後に合せて行っております。

当病院は回復期リハビリテーション病棟を脳神経外科病棟と同じフロアーに隣接して併設しております。回復期リハビリ病棟では脳血管障害急性期の治療後、直ちにリハビリを開始し、PT、OT、STが関与した総合的なリハビリを行っております。当院では脳血管障害急性期治療からリハビリまでトータルに治療が可能です。

当院は精神科、心療内科と協力し脳神経外科医師に加え、精神科医、臨床心理士ともに、脳神経外科治療の上で患者さまの心の不安、ストレスを解消するように支援を行います。また、外来では脳ドックを行い、予防医学の立場より脳神経外科疾患に対してのアプローチも行っております。

神経内科について

神経疾患の内科的立場から診察及び治療を行います。診療にあたりましては脳神経外科と十分な連携をはかり、神経内科の特長を生かした診察を行っています。また、パーキンソン病、変性疾患等のリハビリに対しても回復期リハビリ病棟で積極的なリハビリを行っております。

主な診療領域

- 脳神経外科

- 神経内科

脳血管障害

脳梗塞 / 脳出血 / くも膜下出血 / 一過性脳虚血発作 / 脳動脈瘤 / 頚動脈狭窄症 / もやもや病 / 脳動静脈奇形 / 硬膜動静脈瘻 など

頭部外傷

慢性硬膜下血腫 / 急性硬膜下血腫 / 急性硬膜外血腫 / 外傷性くも膜下出血 / 脳挫傷 / 頭蓋骨骨折 / 髄液漏 など

脳腫瘍

グリオーマ / 髄膜腫 / 下垂体腺腫 / 神経鞘腫 / 転移性脳腫瘍 など

水頭症

正常圧水頭症(特発性正常圧水頭症・続発性正常圧水頭症) / 小児水頭症 など

脊椎脊髄外科

頚椎症 / 胸椎症 / 腰椎症 / 痙縮 など

医師紹介

- 脳神経外科専門医

- 脊椎脊髄外科専門医

- 日本脊髄外科学会認定医

- 日本定位・機能神経外科学会技術認定医

- ボトックス,ゼオマイン施行医

- バクロフェンポンプ施行医

外来・診療のご案内

- 診療受付時間

-

月~土曜日 8:30~12:00

- 診察をご希望の方は各医師の診察担当日の午前中に受診ください。

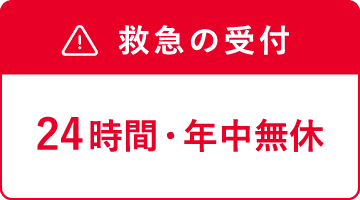

- 午後の診察は急患の方(精神科は除く)のみ受け付けております。

| 休診日 | 土曜日の午後 / 日祝日 / お盆(8月14日・15日) / 年末年始(12月31日~1月3日) |

|---|

担当医師スケジュール

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 脳神経外科 神経内科 |

大島 勇紀 | 藤岡 裕士 友清 誠 (午前のみ) |

大島 勇紀 | 大島 勇紀 藤岡 裕士 |

大島 勇紀 | 大島 勇紀 藤岡 裕士 |

初診の方や、診療の流れを確認したい方はこちらをご覧ください。

診療内容

一般的な診療内容を掲載しております。当院では行っていない検査・治療も含まれています。

当院で行われていないものに関しては他医療機関へご紹介を検討することになります。

脳血管障害

脳血管障害は一般的に脳卒中と呼ばれ、脳の血管が突然詰まるか破裂することで生じます。脳梗塞、一過性脳虚血発作、脳出血、くも膜下出血、脳血管奇形、脳動脈解離などが含まれます。寝たきり患者数の1位、入院原因の2位、そして死亡原因の3位を占めるため、早期画像診断や内科管理による予防が重要です。発症後は迅速な対応が必要となり、当院では「脳卒中治療ガイドライン」に沿って治療を行っています。

脳梗塞・一過性脳虚血発作

脳梗塞は脳卒中の7割を占め、脳の血管が詰まることで片麻痺や構音障害(呂律不良)、失語症、しびれなどの神経症状を生じる病気です。アテローム血栓性・心原性・ラクナ・その他に分類され、稀に感染性や腫瘍性もあります。一過性脳虚血発作は脳梗塞の症状が通常1日以内に改善するものですが、脳梗塞に準じたフォローを行います。

- 神経学的診察、頭部MRI、頸動脈エコー、心電図、心エコー、血液検査など

- 必要に応じ造影CT(3D-CTA)や脳血管造影などを行います。

当院では超急性期を過ぎた急性期の患者さんが多く,主に抗血栓療法(抗血小板療法,抗凝固療法)と早期リハビリなどが行われます。

脳梗塞の危険因子として高血圧、不整脈、糖尿病、高脂血症、喫煙などが挙げられ、予防にはこれらの内科的管理が重要です。また脳の血管や頸動脈の狭窄を認める場合、脳梗塞の予防手術としてバイパス術、ステント留置術(CAS)、内頚動脈剥離術を検討します。

脳出血

脳出血は脳卒中の2割を占めます。多くは高血圧性の脳出血ですが、血管奇形、腫瘍性、薬物性などもあります。脳の被殻や視床という部位が出血しやすく、出血部位によって片麻痺や四肢麻痺、しびれ、構音障害(呂律が回らない)、失語症などの神経症状が生じます。出血量が多い場合は死に至ることもあります。

- 神経学的診察、頭部CT、 MRIなど

- 必要に応じ造影CT(3D-CTA)、脳血管造影などを行います。

出血部位や出血量などの条件を満たした場合、開頭血種除去術や定位血種除去術を検討します。

くも膜下出血

くも膜下出血は脳卒中の1割を占め、多くは脳動脈瘤の破裂により生じます。激しい頭痛が特徴ですが、症状が強くないこともあり診断には注意が必要です。

くも膜下出血の大まかな予後は「3分の1」ルールで説明され、死亡が1/3、後遺症が1/3、社会復帰が1/3、となる怖い病気です。未破裂動脈瘤は成人の3%程度に存在し、当院では破裂前の早期発見と予防的治療に力を入れています。

- 神経学的診察、頭部MRI、 造影CT(3D-CTA)、脳血管造影など

脳血管奇形

脳血管奇形には脳動静脈奇形(10万人に1人)、硬膜動静脈瘻(100万人に1人)、もやもや病(2万人に1人)、海綿状血管腫(200人に1人)などが含まれます。当院では脳卒中を発症する前の段階で診断できるようMRIを中心とする画像検査を積極的に行っています。

- 神経学的診察、頭部MRI、 造影CT(3D-CTA)など

- 必要により脳血管造影、脳血流、脳波検査などを行います。

頭部・神経外傷

脳震盪、脳挫傷、外傷性脳出血、急性硬膜下血種などのほか、外傷性脊椎脊髄損傷、髄液漏出症候群などが含まれます。近年は重症例の減少により緊急手術が減っている反面、高齢者の慢性硬膜下血種の手術が多くなっています。

脳震盪後症候群を始めとして慢性期のフォローが必要なことも多く、高次脳機能障害、症候性てんかん、疼痛などの管理を行います。以下に慢性硬膜下血種と外傷性頚髄損傷についてまとめました。

慢性硬膜下血腫

慢性硬膜下血種は高齢者に多く、多くは頭部打撲をきっかけとして生じます。反応性の低下(ぼーっとする)や歩行障害、不全麻痺などの症状が徐々に出現し、時に認知症と間違えられることもあります。

- 神経学的診察、頭部CT、MRIなど

外傷性頚髄損傷

近年、高齢者の外傷性頚髄損傷が増加しています。典型的には転倒後に骨折を伴わない頚髄損傷(非骨性頚髄損傷)が生じ、下肢優位の麻痺が出現するものです。保存的加療で改善することが多いのですが、残念ながら寝たきりになることもあります。高齢者にはもともと変形性頚椎症や狭窄症のある方が多く、必要に応じて手術を検討します。

- 神経学的診察、レントゲン、頸椎CT、MRIなど

- 必要に応じてミエロ造影などを行います。

脳腫瘍

脳腫瘍の発生頻度は年間1万人に1人程度で、神経膠腫、髄膜腫、下垂体腫瘍、転移性脳腫瘍など多くの種類があります(150種類程度)。病理検査や遺伝子検査を行い、適応があれば手術、放射線療法、化学療法などを行います。近年は診断・治療機器の充実した大学病院に紹介のうえ当院で治療後のフォローを行うことが多くなっています。

良性/悪性脳腫瘍

原発性脳腫瘍のうち良性脳腫瘍の割合は6~7割と言われており、代表は髄膜腫、下垂体線種、神経鞘腫などです。

悪性脳腫瘍の代表は悪性膠芽腫(グリオブラストーマ)、悪性リンパ腫などです。良性と悪性の区別は組織診断によりますが、組織学的な良性/悪性の診断と臨床的な予後は必ずしも一致しません。例えば頭蓋咽頭腫は良性腫瘍ですが、脳の血管や視床下部、下垂体に巻き付くように発達し、手術が非常に困難なこともあります。

- 神経学的診察、頭部CT、 MRI

- 必要に応じて脳波、脳血流(SPECT)、PETなどを行います。

転移性脳腫瘍

転移性脳腫瘍は原発巣から血行性に脳に転移したもので、脳腫瘍全体の約2割弱を占めます。肺がんの転移が5割弱と最も多く、次に乳がん、腎がんなどとなります。

- 神経学的診察、頭部CT、 MRI

- 必要に応じてPETなどの全身検索を行います。

一般的に、腫瘍が単一で大きさが3cm以上の場合、余命が半年以上と判断されれば摘出術と放射線療法を行います。

脊椎脊髄外科

変形性頚椎症、変形性腰椎症、椎間板ヘルニア、すべり症、後縦靭帯骨化症、脊椎外傷が主な対象となり、頻度の少ない脊髄腫瘍、脊髄血管障害も含まれます。

変形性頚椎症/腰椎症

高齢者の増加に伴い患者さんが増えています。頚椎や腰椎が長年の負担により変形し脊髄を圧迫することで「首が痛い」「手指がしびれる」「ボタンがかけづらい」「腰・お尻・足が痛い」「歩きにくい」などの症状を引き起こします。手術適応となった場合、早めの治療を行うほど術後経過がよいことが知られています。

- 神経学的診察、レントゲン、脊椎CT、MRI

- 必要に応じ脊椎ミエロ造影を行います。

椎体圧迫骨折/破裂骨折

胸腰椎の圧迫骨折や破裂骨折は高齢者に多く、尻もちをついた転倒により発症する例が多く認められます。痛みで体動困難となることが多く、入院加療を検討します。

- 神経学的診察、レントゲン、脊椎CT、MRI、骨密度検査など

また椎体圧壊による痛みが続く場合、椎体にセメントを注入する治療法(BKP)を行うこともあります。

機能神経外科

難治性疼痛、水頭症、痙縮、三叉神経痛/顔面痙攣、不随意運動、難治性てんかんなどの神経疾患を対象とします。

難治性疼痛

麻薬を含めた鎮痛薬やブロック注射でも効果がない痛みを難治性疼痛と呼びます。脊髄病変(脊椎の手術後、脊髄損傷後)、脳卒中後(中枢性疼痛、視床痛)、癌(癌性疼痛)などにより生じます。治療に難渋しますが脊髄刺激療法(SCS)を中心とする脳神経外科手術で改善が目指せることがあります。

- 神経学的診察、心理検査、CT、 MRIなど

水頭症

脳や脊髄を循環している髄液(水)が溜まりすぎた状態が水頭症です。代表的な症状は歩行障害(易転倒、チョコチョコ歩きなど)、認知機能障害(もの忘れ、反応性低下など)、尿失禁などです。水頭症には先天性の非交通性水頭症のほか、脳卒中後に生じる続発性水頭症、高齢者に多く認められる正常圧水頭症などがあります。比較的多い病気である一方、見逃しや誤診が多い病気でもあります。

- 神経学的診察、レントゲン、CT、MRIなど

- 診断検査としてタップテスト、腰椎ドレナージ術など

痙縮

痙縮(けいしゅく)は脳卒中や脊髄損傷後に麻痺側の関節や筋肉が硬くなる症状です。一般的に腕が屈曲位、足が伸展位となります。痙縮が強くなると「固縮(こしゅく)」となり関節が永久的に固まるため、痙縮の段階での治療が望まれます。

- 神経学的診察、CT、MRIなど

- バクロフェンスクリーニング髄注療法

三叉神経痛、顔面痙攣

三叉神経痛は顔面の感覚を支配する三叉神経領域に強い痛み(電撃痛)が生じる病気です。多くは脳幹部の三叉神経を血管が圧迫して生じますが、ウィルス感染や多発性硬化症などでも生じます。顔面痙攣は顔面領域の痙攣性不随意運動を生じます。多くは片側の眼瞼から症状が始まり、徐々に顔面全体に広がります。顔面痙攣の99%は脳幹部で血管が顔面神経を圧迫することで生じます。

- 神経学的診察、頭部CT、MRI(FIESTA画像)など。

不随意運動疾患

不随意運動は本人が意図せずに生じる異常な運動を指します。パーキンソン病の振戦、ジストニア、ジスキネジア、アテトーゼ、ミオクローヌス、バリズム、チックなど様々な不随意運動があり、診断が困難なことも多々あります。また抗精神病薬による不随意運動としてパーキンソン症候群、薬剤性ジスキネジアなどがあります。

- 神経学的診察、頭部CT、 MRIなど。

小児・奇形疾患

当該疾患としてキアリ奇形、脊髄空洞症、二分頭蓋、二分脊椎、Crouzon病などの頭蓋縫合早期融合症、Dandy-Walker症候群などが挙げられます。多くは大学病院をはじめとする専門病院での加療となります。

一過性意識障害

一過性意識障害は失神、てんかん発作、循環器疾患(不整脈)などの原因で生じます。多くは神経調節性失神や起立性低血圧などの自律神経障害によるものです。頭部CT、 MRI、脳波検査、心電図、心エコー、ホルター心電図などを行います。自律神経の簡易検査としてCVR-R検査を行っています。

頭痛

日常的な頭痛(慢性頭痛)に悩む方が多い反面、病院の受診率は高くないと言われています。

慢性頭痛以外に脳腫瘍、副鼻腔炎、緑内障などの病気が紛れていることもあります。慢性頭痛は片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛などのほか、雷鳴頭痛と呼ばれる頭痛があり、生活の質が大きく低下します。

その他に頚椎症由来の頚性頭痛、後頭神経痛、薬物乱用頭痛、心因性頭痛など様々な頭痛があります。近年は天候不良時の頭痛が気象病として注目されており、漢方薬(五苓散)などが効果的な場合があります。

片頭痛

片頭痛の頻度は高く100人に7~8人程度に認めます。片側性の拍動性の頭痛で嘔気嘔吐や過敏症(光、音、匂い)を伴うことが多く、生活や学業に支障を来します。頭痛の発症前に光視症(目の前がキラキラする症状)や眠気などの前兆を伴うこともあります。片頭痛の誘発因子としてストレスや疲労、月経、天候変化などがあります。片頭痛の原因として三叉神経血管系の関与が考えられており(以前は血管説でした)、近年新薬が相次いで開発されています。

- 神経学的診察、頭部CT、 MRIなど。

神経変性疾患

神経変性疾患は認知症とパーキンソン病が代表的ですが、多系統萎縮症、進行性核上性麻痺、ハンチントン病、脊髄小脳変性症(SCD)、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、脊髄性筋萎縮症(SMA)などが含まれます。

内科治療が主体ですが、中には脳神経外科手術による改善が目指せる場合があります。

認知症

認知症は65歳以上の5人に1人程度と多く、「アルツハイマー型認知症」、「レビー小体型認知症」、「脳血管障害型認知症」、「前頭側頭型認知症」などに分類されます。認知症と思われていても水頭症などの脳神経外科疾患や甲状腺機能低下症などの内科疾患による症状のことがあり、見逃しのないように検査を行っています。

- 神経学的診察、心理検査。頭部CT、MRI(VSRAD)など。

- 必要に応じ脳波検査、脳血流検査(SPECT)などを行います。

パーキンソン病/パーキンソン症候群

パーキンソン病は約1000人に1人と比較的多い病気です。中脳黒質の変性を介した脳内ドパミンの減少により、①振戦(ふるえ)、②固縮(関節が硬くなる)、③無動、④姿勢反射障害(以上4大症状)、すくみ足などが出現します。初発症状の多くは一側上肢の振戦で始まります。パーキンソン病はレボドパ(脳内でドパミンになる薬)で症状が改善しますが、パーキンソン症候群は反応性が乏しく、薬剤性、脳血管障害性、水頭症、レビー小体型認知症、多系統萎縮症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症などが含まれます。

- 神経学的診察。頭部CT、MRIなど。

- L-Dopaチャレンジテストによる診断検査、DATスキャン、MIBGなど。

てんかん

てんかんは100人に1人弱に生じる頻度の高い病気で、大脳の神経細胞の過剰興奮により痙攣や意識障害を生じます。てんかんの発作は部分発作(単純部分発作、複雑部分発作、2次性全般化)と全般発作に大きく分類されます(正確な分類はILAE分類を参照)。当院では脳神経外科と精神科(てんかん専門外来)で診療を行っています

高齢者てんかん

近年、高齢者のてんかんが増えており、脳血管障害、頭部外傷、アルツハイマー型認知症などが原因となります。意識障害を伴う複雑部分発作が最も多く(ぼーっとする、反応が乏しい、視線が合わず同じ行動を繰り返すなど)、つぎに2次性全般化発作(手足がガクガクとなる痙攣発作)が多く認められます。時に非痙攣性てんかん重責発作(NCSE)と呼ばれる重責発作が紛れていることもあります。

- 神経学的診察、頭部CT、MRI、脳波検査。

- 必要があれば脳血流検査(SPECT)など。

難治性てんかん

多剤の抗てんかん薬でも発作が生じる場合を「難治性てんかん」と呼び、てんかん患者の2割ほどを占めます。難治性てんかんの一部は手術で改善が目指せます。

- 神経学的診察、脳波検査、頭部CT、 MRI。

- 必要に応じて脳血流検査、脳磁図、SPECT、PETなど。

感染症

細菌、ウィルス、真菌などが原因となって生じる髄膜炎や脳炎のほか、プリオンによるヤコブ病、寄生虫などが含まれます。血液検査や髄液検査で診断がつかない場合、脳神経外科で生検術を行うこともあります。抗菌薬でコントロール不良な脳膿瘍については脳神経外科でドレナージ術や摘出術による手術加療を行います。

炎症性・自己免疫疾患

炎症性や自己免疫疾患として多発性硬化症、視神経脊髄炎、アトピー性脊髄炎、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、神経ベーチェット病、神経サルコイドーシスなどが含まれます。脳神経内科による専門的な内科加療が必要となります。

その他

その他にも非常に多くの脳神経内科疾患があります。例えば、「筋疾患」(重症筋無力症、筋ジストロフィー、多発性筋炎など)、「代謝疾患」(ミトコンドリア病、Wilson病、白質ジストロフィーなど)、「末梢神経障害」(ギランバレー症候群、CIDP、Charcot-Marie-Tooth病など)などが含まれ、脳神経内科の専門的内科加療が必要となります。

よくあるご質問

また、慢性的な頭痛にお悩みの方も病院での診察・処方が効果的な場合もありますので、ぜひご相談ください。

予約は必須ではありませんが、予約された方から優先して診療させていただきますので、予めご了承ください。